COUTELIER D'ART

Roulin Charles | Genève

A 82 ans passé, Charles Roulin continue de travailler. Tous les jours, sauf en période de pêche, il s’installe dès l’aube à son établi. Une nécessité économique pour cet ancien peintre en bâtiment, qui n’estompe en rien la passion qui l’anime au quotidien. Depuis qu’il a choisi de devenir coutelier d’art, au début des années 90, les collectionneurs du monde entier se disputent ses réalisations hors normes. Une consécration qui le ravit, mais ne lui fait nullement tourner la tête.

Lully, petit village situé en plein coeur de la campagne genevoise. C’est là que Charles Roulin réside depuis toujours, ou presque. Au premier étage d’un petit immeuble anonyme, jadis situé au beau milieu des champs. Un cadre de vie paisible dans lequel le coutelier se fond sans attirer le moins du monde l’attention de ses congénères. La plupart d’entre eux ignorent tout de son activité et de sa renommée internationale dans le cercle - certes restreint - de la coutellerie d’art.

Un travail d’orfèvre pour un style unique

Que peut bien distinguer les pièces très recherchées de Charles Roulin de l’abondante production mondiale? Une particularité unique, qui a fait de son style une signature reconnaissable entre toutes: le travail incroyablement minutieux d’ornementation réalisé dans la lame et le manche des couteaux. La sculpture du métal exécutée à la fraise dévoile des scènes foisonnant de détails de quelques dixièmes de millimètre seulement. Un travail d’orfèvre réalisé des jours durant au microscope binoculaire, dans une ambiance monacale. Seule la musique distillée par une vieille radio allumée dans un coin de l’atelier trouble le silence lorsque le bruit strident de la fraise cesse.

« ... à force d'enlever davantage de matière, je finis par transpercer la plaque de métal... »

Lorsqu’il décide, il y a plus de trois décennies, de devenir coutelier en autodidacte, Charles Roulin se documente, visite les expositions spécialisées pour voir ce qui se fait. A l’époque, la production des couteliers est assez uniforme. Peu de pièces se distinguent par leur originalité.

« Je n’aime pas copier, donc je pratique sans relâche pour trouver mon style et le moyen de l’exprimer au mieux. La gravure me semble une piste intéressante. Je l’explore jusqu’au moment où je découvre, lors d’une exposition à Munich, que Gary Blanchard la pratique de longue date. Mais je suis mon intuition et persévère dans cette voie. Et à force d’enlever davantage de matière, je finis par transpercer la plaque de métal… »

Le style Roulin est né ainsi, conjonction du hasard et de l’obstination de l’artisan à tracer son propre sillon. Commence alors une longue période de mise au point de la technique de sculpture en trois dimensions des deux plaquettes composant le manche du couteau. Puis de la lame elle-même pour les couteaux pliants, afin de ne pas compromettre l’effet tridimensionnel de la pièce lorsqu’elle est fermée.

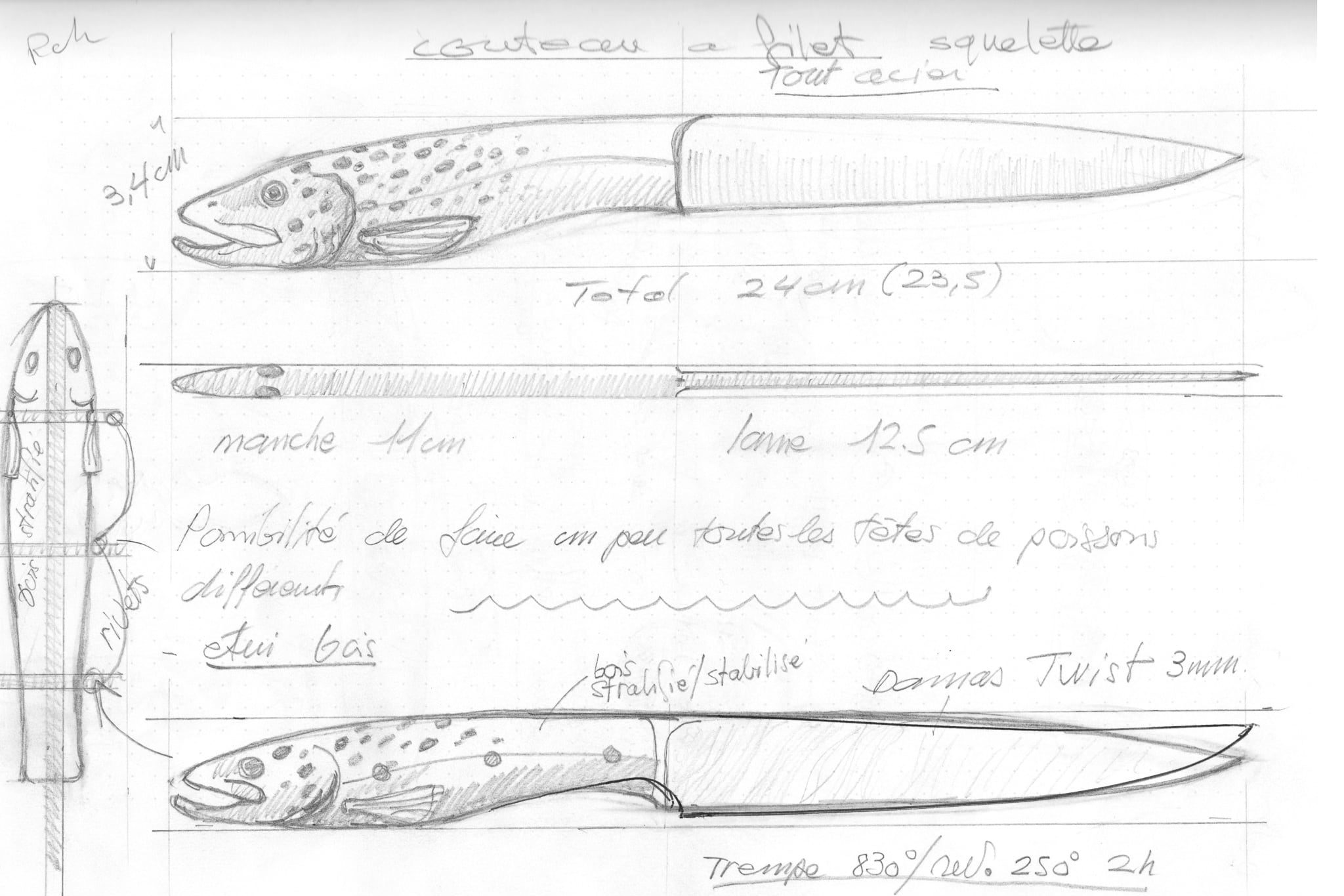

Esquisse préparatoire: Charles Roulin noircit d'innombrables cahiers à la recherche de motifs - le plus souvent des animaux sauvages - qu'il sculpte ensuite dans la lame et le manche de ses réalisations.

La nature inspire largement le coutelier, qui y puise un bestiaire sans cesse renouvelé. Biches, cerfs, sangliers, canards et autres loups prennent place dans une forêt imaginaire pour une réalisation. Eléphants, girafes, singes et félins rugissants dans la savane pour une autre. Chaque couteau raconte une histoire différente, fourmillant de détails minuscules qui émerveillent les amateurs.

Un parcours professionnel sinueux, ponctué d’un drame

Observer Charles Roulin oeuvrer à son établi peut laisser penser, tant l’artisan paraît évoluer de manière naturelle dans son univers, que sa vocation relevait de l’évidence. Rien est plus faux. Et pour saisir ce qui l’a poussé à devenir ce qu’il est aujourd’hui, il faut remonter loin le fil du temps. Jeune adolescent, Charles Roulin veut devenir chirurgien. Ou chanteur lyrique. Lorsque son père apprend ses ambitions, il éclate de rire: il vient de signer pour lui un contrat d’apprentissage de peintre en bâtiment. « A cette époque, on ne disait pas non à son père. » Lui qui dissèque minutieusement la tête et les pattes du poulet du dimanche, tire sur les tendons pour en découvrir émerveillé toute la mécanique interne, le voilà parti pour rafraîchir à longueur d’année les murs des cuisines et des salles de bains.

Une erreur d’orientation manifeste. « A l’époque déjà, j’arpente régulièrement la campagne à vélo, une boîte d’aquarelle et une toile sous le bras. Mon père a confondu mon attrait bien réel pour la peinture artistique avec celui, beaucoup moins présent, pour la dispersion. » Avant d’ajouter, malicieux: « Il s’est bien mélangé les pinceaux… »

Devant l’injonction paternelle, le jeune homme s’exécute mais n’abandonne en rien l’espoir d’exercer un jour une profession plus en adéquation avec ses aspirations. L’apprentissage par correspondance de la photographie lui permet de se soustraire rapidement à cette première voie professionnelle, sans issue à ses yeux. Adieu lourds bidons et rouleaux dégoulinants, le voilà qui joue désormais avec la lumière dans son atelier de photographe.

Les vicissitudes de la vie l’obligent toutefois à reprendre une activité de décoration intérieure.

« Mon habileté manuelle me permet de travailler bien plus rapidement que les autres artisans. J’en profite alors pour consacrer du temps à des occupations personnelles, comme la fabrication de cannes à pêche en bambou refendu. » Charles Roulin marque une pause, s’adosse lentement au canapé en cuir noir du salon et reprend d’un ton plus grave. « A cette époque, je travaille avec l’un de mes enfants, Pascal. Un soir de fin septembre, le téléphone sonne. C’est la police qui m’annonce son suicide. »

Charles Roulin n’a plus la force d’exercer sans lui. Il n’arrive du reste plus à vivre, tout simplement. Un matin, il tombe, comme mort, dans sa salle de bains. Le cardiologue lui explique quelques jours plus tard qu’il doit la vie à un miracle. Son coeur de sportif accompli, exceptionnellement gros, lui a sauvé la mise. La convalescence qui suit lui impose une profonde réflexion. Si une énième reconversion professionnelle s’impose à lui, autant voir en elle l’opportunité de réussir un changement de cap à 180 degrés.

Une reconversion en forme de renaissance

Jusqu’à ce drame, Charles Roulin ignore tout du monde de la coutellerie d’art. C’est lors de la vente d’une canne à pêche réalisée par ses soins qu’un concours de circonstances des plus improbables se produit. Pour remercier le pêcheur de son achat, Charles Roulin lui offre un Opinel dont il a sculpté le manche en forme de truite. Sans se douter un seul instant qu’il s’adresse à l’un des plus importants collectionneurs de couteaux au monde.

« ... je comprends sur le champ que c'est ma voie. »

« Il me fait découvrir son incroyable collection; je comprends sur le champ que c’est ma voie. » Une conviction inébranlable l’habite désormais. A 50 ans, il se lance dans l’aventure sans la moindre connaissance, et sans la moindre hésitation non plus. En quittant l’éminent spécialiste, il lui promet d’ailleurs d’être rapidement en mesure de lui présenter une réalisation susceptible de rejoindre sa collection. « Je me rends sans tarder dans un magasin de bricolage, y achète un morceau d’acier et quelques outils rudimentaires et me mets au travail dès mon retour à la maison. »

Admiratif du pari tenté par le néo-coutelier, le collectionneur lui propose d’organiser pour lui un stage chez Devon « Butch » Beaver dont il possède plusieurs pièces. Le coutelier américain, mondialement renommé, accepte de l’accueillir pour trois mois. Le temps d’acquérir les bases du métier. Cap sur l’Arizona. « Je ne parle pas un mot d’anglais, ce qui limite les échanges, mais je l’observe très attentivement. J’apprends ainsi à réaliser l’émouture, soit la mise en forme de la lame. »

Après trois semaines cependant, Charles Roulin comprend que sa présence dans l’atelier de Beaver n’est plus souhaitée. L’artisan américain, le voyant progresser bien plus rapidement que prévu, redoute qu’une fois de retour en Suisse il lui fasse de l’ombre sur le marché européen. Après trois semaines d’apprentissage, le Genevois se retrouve ainsi de retour chez lui, à Lully. Débute alors pour lui une formation en complet autodidacte, une renaissance.

Un travail d’archéologue

Vaquant chez lui nus pieds même au plein coeur de l’hiver, l’octogénaire accueille le visiteur curieux de son art d’une poignée de main vigoureuse, doublée d’un sourire large et franc. Sa stature athlétique ne laisse en rien présager de son âge. Mis à part un tympan qui fait parfois la sourde oreille, le corps et l’esprit parfaitement alertes étonnent. « Jusqu’à ma retraite, je louais un atelier à quelques kilomètres d’ici. Mais depuis une quinzaine d’années je bosse ici », fait-il d’un geste de la tête, désignant la porte d’une chambre de l’appartement.

Désormais, le coutelier d'art travaille chez lui, dans un atelier où lui seul peut s'y retrouver.

Personne d’autre que lui ne pourrait se retrouver dans le joyeux capharnaüm de son atelier. Douze mètres carrés tout au plus, un établi jonché d’outils au milieu duquel trône l’indispensable microscope binoculaire, quelques machines rudimentaires ici et là pour l’usinage du métal, des coupures de presse et nombre de certificats attestant de prix prestigieux remportés aux quatre coins du monde. Sans oublier la gueule béante d’un brochet pêché et naturalisé par ses soins, accrochée au mur. Le tout sous une généreuse couche de poussière.

Le coutelier s’empare d’une plaquette d’acier damassé. « Il provient d’un forgeron réputé. Pour réaliser un coupe-papier comme je m’apprête à le faire, très fin et sculpté dans un seul bloc, c’est parfait. Pour les couteaux, j’utilise souvent du 440C. Il semble que cet acier inoxydable d’origine japonaise soit celui utilisé pour réaliser les pales des réacteurs de Boeing 747, mais également nombre d’instruments chirurgicaux. Il supporte ainsi des températures supérieures à 1500°C sans déformation et son tranchant est unique », précise l’artisan avant d’esquisser au feutre quelques motifs sur le métal.

« C'est un travail d'archéologue. Je vois la scène terminée dans le métal, il me faut seulement la révéler. »

De ces quelques dizaines de grammes d’acier va naître une pièce unique, comme toutes les réalisations estampillées « Ch. Roulin ». A ce stade, difficile pour le profane d’imaginer la pièce finie. Il en va différemment pour le maître des lieux: « C’est un travail d’archéologue. Je vois la scène terminée dans le métal, il me faut seulement la révéler en enlevant progressivement de la matière. » Une évidence déconcertante, énoncée par l’artisan sans la moindre prétention.

Après avoir tracé à main levée les motifs principaux, Charles Roulin évide grossièrement la lame à la perceuse à colonne, avant de s'assoir face à son binoculaire. C'est là que commence le véritable travail de sculpture du métal.

La valse des mèches et des fraises

Le travail du métal peut commencer. L’artisan trace à main levée, à l’aide d’une fraise dont le bruit rappelle celle du dentiste, les contours définitifs des motifs décoratifs. Puis s’empare de la perceuse à colonne pour évider les zones qui ne comportent pas d’élément sculpté. Les mèches mordent le métal avec peine. Charles Roulin peste: chacune d’elles lui coûte une petite fortune et n’est efficace que quelques dizaines de secondes au plus. La faute à cet acier damassé, dont la dureté semble un rempart inaltérable.

« C'est maintenant que ça début vraiment. On commence par faire sauter les ponts, comme les maquisards! »

Au terme de cette étape, la plaquette ressemble à un véritable fromage. Constellée de trous, petits et gros. Charles Roulin s’installe à nouveau à son établi, positionne la pièce de métal à l’aplomb du binoculaire et s’empare de sa fraise dont il change l’embout sans même le regarder. Son visage s’illumine d’un sourire espiègle: « C’est maintenant que ça débute vraiment. On commence par faire sauter les ponts, comme les maquisards! » Un à un, il élimine les fragments de métal qui forment un maillage dentelé entre les trous précédemment réalisés.

Puis les gestes se font plus précis encore. Charles Roulin remplace en maugréant les fraises d’un diamètre minuscule qui, les unes après les autres, éclatent. « J’en achète des kilos, et chacune me coûte sept francs. Impossible d’en trouver de meilleure qualité, leur tête est en carbure de tungstène. Les gens n’imaginent pas les frais que cela représente », tonne-t-il sans que l’on sache vraiment s’il en a contre les fraises ou l’ignorance de certains.

Jour après jour, le travail des fraises qui mangent l’acier dévoile toujours davantage le décors imaginé par l’artisan. Dans le manche, deux léopards poursuivent leur proie qui s’enfuit à grandes enjambées vers un arbre. La scène, longue de huit centimètres seulement, semble pourtant animée. Les détails foisonnent. Les plus fins ne mesurent qu’un ou deux dixièmes de millimètre. Seule une loupe permet d’apprécier l’incroyable richesse du travail décoratif.

« Les gens s’extasient toujours sur mes miniatures. Pour moi, c’est la partie la plus facile à réaliser, et celle où je m’éclate le plus! Par contre, l’émouture, c’est toujours la galère », lâche le coutelier en parlant de la réalisation du biseau formant le tranchant de la lame. Pour la plupart de ses collègues, qui réalisent un nombre important de pièces par année, il s’agit de l’étape la plus simple. « Mais moi, avec ma petite dizaine de couteaux par an, c’est une autre affaire. Et si je me loupe, je peux jeter la pièce, alors qu’elle est quasiment terminée. »

Un budget variable, de 100 à 25’000 francs

La prochaine commande que l’artisan s’apprête à honorer est un couteau avec pour décor une scène de pêche au cachalot. « Mais une pêche à l’ancienne, avec des hommes qui risquent leur vie sur une modeste chaloupe et un animal qui ne part pas vaincu d’avance », s’empresse-t-il de préciser. La lame sera elle aussi sculptée, avec un animal venant s’insérer dans la scène générale une fois le couteau fermé.

Une pièce dont la réalisation nécessite pas moins de six semaines de labeur. Son coût pour le futur propriétaire? Environ 10’000 francs, en fonction de la complexité des sculptures, de la taille du couteau et de la matière employée pour réaliser le manche. « C’est une somme, c’est vrai, mais si je déduis du montant de la vente le prix des matières premières et des consommables, notamment les fraises, mon salaire horaire correspond à celui d’une femme de ménage », tient à préciser l’artisan.

Si la dague indienne acquise jadis pour 25’000 francs par un riche collectionneur russe constitue la pièce la plus onéreuse réalisée par Charles Roulin, il serait erroné d’imaginer que ses oeuvres sont toutes inaccessibles. Le marché de l’occasion voit ainsi parfois des couteaux simples proposés aux environs de 1’000 francs. « Et je transforme régulièrement, pour 100 francs, des Opinel dont je sculpte le manche en bois. Une pièce unique, signée comme toutes mes autres réalisations, mais bien plus simple et rapide à exécuter que la sculpture du métal. » Chiche?

Ni une ni deux, Charles Roulin file déjà en direction de son atelier. Une manière de prouver que son art n’est pas exclusivement réservé à une élite à laquelle, lui non plus, n’appartient pas. En une heure à peine, le couteau de série voit son manche transfiguré par la bande abrasive, la pointe de la fraise et quelques coups de lime bien ajustés. « Je vais encore le fignoler et le vernir, mais ça ressemble déjà à quelque chose, non? », lance-t-il, pas mécontent de sa démonstration.

On apprendra encore qu’à force de chercher ses limites pour progresser encore et toujours dans l’exercice de son art, il lui arrive d’aller trop loin et que l’embase d’un motif sculpté, tellement fine, ne cède… réduisant ainsi à néant le travail minutieux de plusieurs semaines.

Que vingt stagiaires au moins se sont succédés dans son atelier. Et qu’il a tenté par tous les moyens de leur transmettre son précieux savoir-faire, en toute transparence, sans que l’un d’eux ne parviennent à s’en emparer véritablement.

Qu’il rêve de réaliser, une fois à la retraite - mais de laquelle parlait-il? -, sa pièce maîtresse. Une scène géante sculptée dans la défense d’un éléphant, avec Massaï, girafes, lions et autres léopards.

Que le vélo qui patiente dans le couloir de son appartement ne nécessitera qu’une petite révision avant le tour du lac qu’il compte faire, comme chaque année, dès les beaux jours revenus. Mais ça, c’est une toute autre histoire.